AIを中学生に使わせることについて、様々な議論があります。

引用:読売新聞オンライン(生成AI「答えはすぐにわかるが頭に何も残らない」、思考力に悪影響懸念…回答丸写しの例も : 読売新聞)

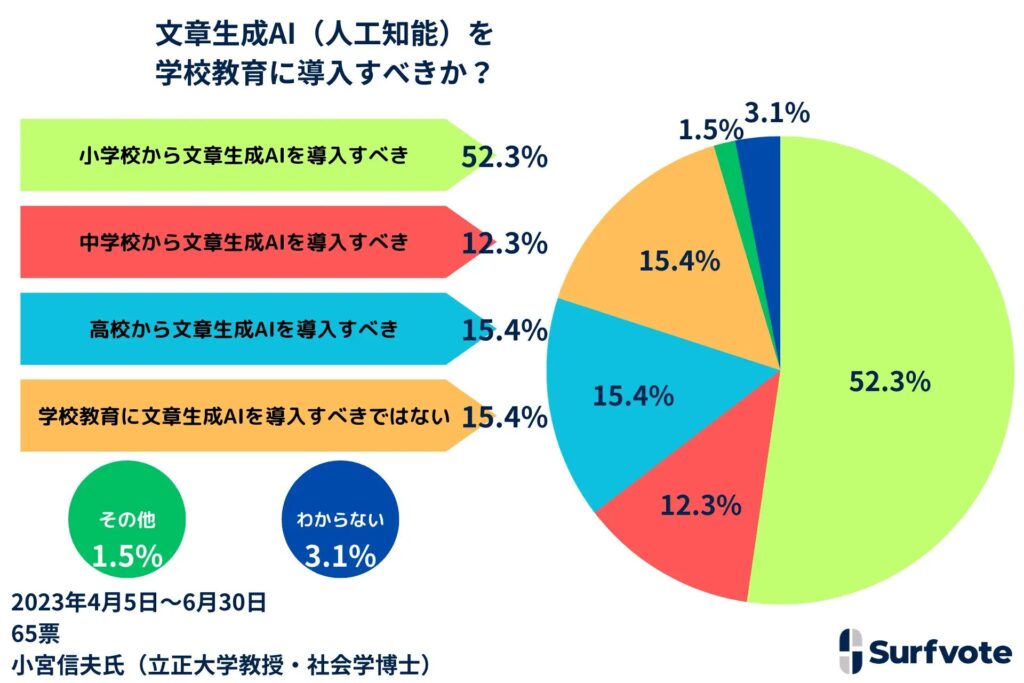

引用:PR TIMES(Surfvote投票結果「文章生成AI(人工知能)を学校教育に導入すべきか?」 | Polimill株式会社のプレスリリース)

教員側の意見と、一般的な意見にもややズレが生じています。(回答時期はほぼ同じ)

また、記事にもある通り、生徒がAIを使うことで

- 答えを丸写しする

- 何も考えなくなる

- 漢字などの知識が身に付かなくなる

といったネガティブな声が多く寄せられています。本当に、AIを活用することで生徒は学ばなくなるのでしょうか?

結論:ぜひ使うべし!AI活用は「知識の木」を育てること

AIの活用は、中学生の学びにおいて「葉っぱを落とす」ように見えるかもしれません。たとえば、漢字や英単語の意味を自分で調べることをAIが代わってやってくれると、「覚える力」が弱まると懸念する声もあります。

しかし、見方を変えれば、AIは私たちの「学びの幹」となり、「根っこ」となる考える力を強く支えてくれる存在です。葉が落ちても、太く、深く根を張った木は、学ぶという行為を辞めずにいつか大きな花を咲かすことができるのです。

中学生にとってのAI活用とは?

現代の中学生にとって、AIは“答えをくれるもの”ではなく、“考えるきっかけをくれるもの”として捉えるべきです。

✔ AIを使うメリット

- 広く深く学べる 興味のあることをAIに質問することで、専門性の高い情報にもアクセスできます。例えば「歴史に登場する人物の性格」や「好きなアニメの背景にある国の文化」など、自分の知識の枠を超えた学びが広がります。

- 自分のペースで学べる AIは待ってくれます。間違えても怒りません。何度でも聞いて良い存在です。苦手な分野に向き合うきっかけになります。

- 未来の“当たり前”に慣れていく 社会は急速にAI活用の時代へと進んでいます。今のうちからその使い方に慣れておくことは、大人になってからの大きな武器になります。

AIは最高の学びの先生になってくれる存在です。24時間いつでも知りたいことを教えてくれるし、自分の考えを「壁打ち」することで意見やフィードバックを返してくれます。

よくある誤解:「AIを使うと学力が下がる?」

この批判に対して、私はむしろ「AIを使いこなすことで、学力の“深さ”が増す」と考えています。

覚えることだけが学力ではありません。情報を集めて、比較して、まとめ、自分の意見として表現できる力こそが、今の時代に求められる「本物の学力」です。

今までは学校では「正解」を求める教育をしてきました。しかし、今はVUCAの時代とも言われています。正解ではなく「最適解」を求める時代へと進化しています。

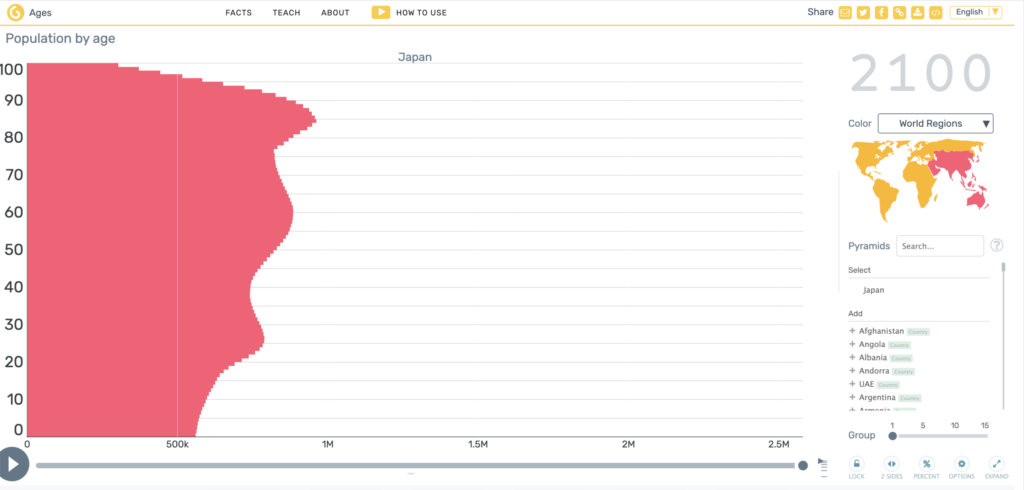

また、これからは「人間の知識・ノウハウをAIに継承する」という視点も必要です。私たち大人が築いてきた知識をAIに蓄積させることは、少子高齢化の日本社会において、未来への大きな“贈り物”になるのです。

引用:GAPMINDER 日本の2100年における年齢比率

こうしてみると、ほとんど高齢者だらけになっていることがわかります。知識やノウハウはしっかりAIで継承していかねばなりませんね。

AIとともに育てたい力:「疑う力」と「ファクトチェック」

AIが出す情報は、必ずしも正しいとは限りません。だからこそ、生徒たちには「本当にそうなの?」「他にも情報はある?」と疑う力を育てる必要があります。

これからの学びでは、「AIに聞く → 自分で調べて確認する → 意見を持つ」というプロセスがとても大切です。

ほとんどの生徒は、AIの情報を鵜呑みにして活用してしまいます。必ず「ファクトチェック」という段階を一度踏ませることが必要です。

AIを使って自分の意見をアップデートして、それを表現することで知識も表現力も表現力も深化することができるようになります。

教育現場におけるAI活用:デジタル庁資料からの考察

デジタル庁の『教育DX推進に関する資料』では、AIを活用した個別最適な学びの重要性が強調されています。AIを使うことで、以下のような学びの変化が期待されています。

- 生徒一人ひとりに合った学習内容や難易度の提示

- 学びの記録・振り返りをデジタルに蓄積・活用

- 授業以外でもAIを活用して学習の習慣を形成

AIは教師の代わりではなく、あくまで「学びの伴走者」として機能します。

引用:デジタル庁と3省が30年視野に教育DX加速教育データ活用し工程表作成 | 電波新聞デジタル

AIを使うことで、自分に合った学習を展開することができます。まさに「個別最適な学び」の実現には必要不可欠な要素です。

最後に:AIは「使うこと」が目的ではない

AIは、あくまで「考えるための道具」です。

AIが与えてくれた情報をもとに、自分なりの意見を持ち、誰かと話し合い、表現する。そうしたプロセスがあってこそ、学びは本物になります。

今の中学生にとって、AIを活用できるかどうかは「テストで点が取れるか」よりも、「社会の中で生きていけるか」に直結する力です。

確かに、AIを使うことで一時的に「葉っぱ」は抜け落ちてしまうかもしれません。

しかしAIは、あなたの学びの「幹」となり、「根」となって支えてくれる存在です。だからこそ、しっかりと向き合い、未来の大切な正しく育てていきましょう。

これからも、子どもたちの「学びの大きな木」を育てていきましょう! See you! 👋

コメント