おつかれさまです!今日もパートお疲れさまでした。そうそう、先日『夏休みの昼ごはんってどうしてます?』って聞かれたんですけど、どうしてますか?

朝早くパートに出て、帰ってきたら『ママ、お腹すいた〜😭』って子どもたちに言われて…毎日『今日のお昼どうしよう』って頭痛いです💦

わかります!僕たち夫婦も共働きで、子どもだけで昼間過ごさなければならない日が多くて。火を使わせるのは怖いし、学童に預けられる日はお弁当作らなきゃいけないし…。それでも毎朝お弁当作るのもしんどいし…💦

そうそう!冷凍食品だけだと栄養バランスも心配だし、見た目もなんだか…って感じちゃって。でも手の込んだものはそんなに作れないし、悩ましいです。

実は、去年から『作り置き昼ごはん』っていう方法を試してみたんです。そしたら案外上手く行ってます!

え!作り置きって難しそうなイメージがありましたが…早速教えてください♪

はい!まずは『なぜ作り置きが夏休みの昼ごはん問題を解決してくれるのか』から説明していきますね。読み終わる頃には、きっと『今度の週末に作ってみよう!』って思ってもらえるはずです🎵

この記事を読めば、夏休みの昼ごはん作りストレスから解放されて、子どもの自立心も育てられる『一石二鳥の作り置き術』をマスターできます。忙しいママでも続けられる簡単レシピと安全な保存方法で、家族みんなが笑顔になる夏休みを過ごしましょう!

よろしければこちらの記事も併せて読んでみてください。

子どもが一人で食べられる作り置きには、これだけのメリットがある

親の負担軽減(毎朝作らなくてOK)

これが一番実感してます!今まで「朝ごはん作って、昼ごはんのことも考えて…」って朝からバタバタしてたのが、作り置きがあると本当にラク。

「今日の昼ごはんどうしよう」というあの頭痛いやつから解放されるんです。朝、パートに出るときも「昼ごはんの準備が…💦」って焦らなくて済むようになりました。

子どもの自立支援(自分で用意する達成感)

これは英語の指導と同じで、「できそうなことは任せる」のが大切なんです。最初は一緒にやって、だんだんと一人でできるようにしていく。

うちの娘が初めて自分でおにぎりを温めて「パパ、見て!自分でできた!」って言ったときの顔は、もう本当に…😭 その達成感が自信につながって、他のことにもチャレンジするようになったんです。

教育的効果(食育・段取り力)

僕が一番驚いたのがこれ。子どもが自分で「今日は何食べよう?」って考えるようになったんです。

「栄養バランス考えて、野菜も食べなさい」って言うより、「今日はお肉があるから、お野菜も一緒に食べるともっと美味しいよ」って自分で気づくように。これって立派な食育ですよね。

段取り力も身につきます。「温める順番は?」「何分温めるんだっけ?」って、自分で考えて行動する力がついてきました。

安全・衛生・栄養の確保

食中毒菌の多くは、75℃以上1分間の加熱でほとんど死滅するというデータがあるように、レンジでしっかり温め直すことで、むしろ安全性が高まるんです。

引用:食中毒予防の原則と6つのポイント | 政府広報オンライン

コンビニ弁当や外食に頼るより、家で作った料理を冷凍・冷蔵保存して温め直す方が、栄養面でも安心ですしね。

節約効果も期待できる

これは嬉しい副次効果でした。まとめて作ることで食材のロスも減るし、コンビニ弁当を買うより断然安い。

我が家の場合、週末に2〜3時間かけて作り置きを作ると、平日の昼食代が1人1食200円くらいに収まってます。コンビニ弁当だと500円〜800円とかするから、これだけでもかなりの節約です💡

忙しくても大丈夫!作り置きごはんの基本ルール

「作り置きのメリットは分かったけど、でも安全面とか栄養面とか、本当に大丈夫?」って心配になりますよね。実は僕も最初はそうでした💦

でも、基本的なルールさえ守れば全然問題ありません。むしろ、毎日バタバタ作るより安全で栄養バランスも良くなったりするんです。

安全面:レンジで安心な作り置きの工夫

75℃で1分以上の加熱を意識しよう

サルモネラ、病原性大腸菌、カンピロバクターなどの食中毒菌の多くは、75℃以上1分間の加熱でほとんど死滅するという先ほどのデータがある通り、これは科学的に裏付けられた安全基準なんです。

つまり、レンジでしっかり温め直すことで、食中毒のリスクをかなり下げられるってことなんです。

「でも、うちの子がちゃんと温められるかな…」って不安になりますよね。大丈夫です!後で詳しく説明しますが、子どもでも安全にレンジを使う方法があります。

冷蔵保存と冷凍保存の使い分け

冷蔵保存の場合は2〜3日以内、冷凍保存の場合は2〜3週間が目安です。

僕の場合、平日に食べる分は冷蔵庫に、週末用や非常食として冷凍庫に分けて保存してます。

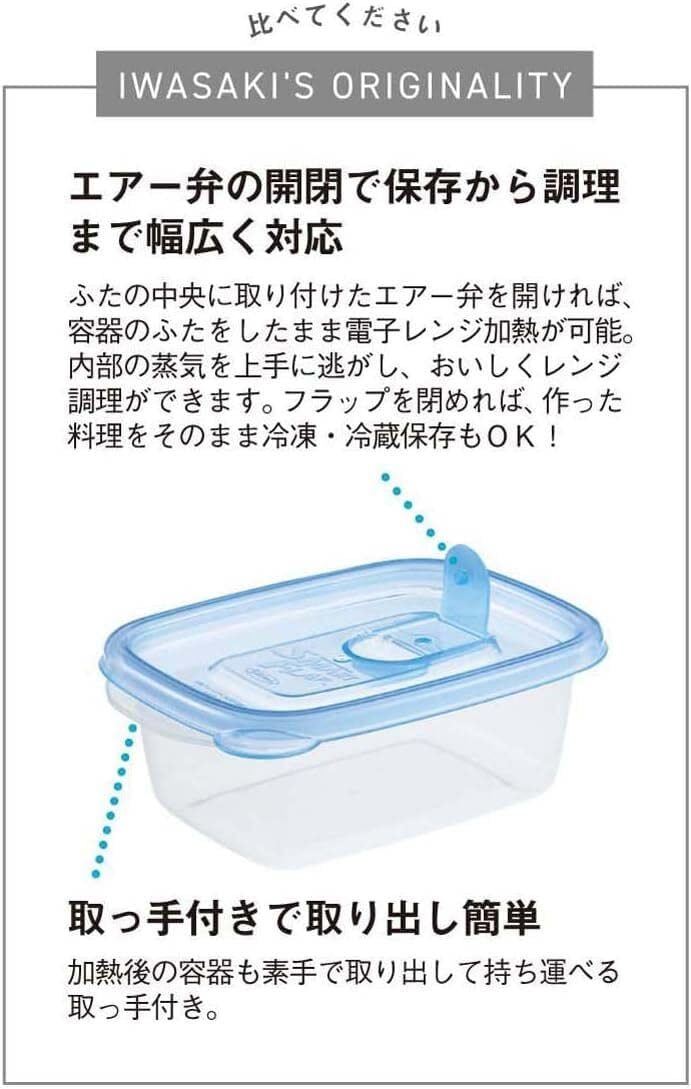

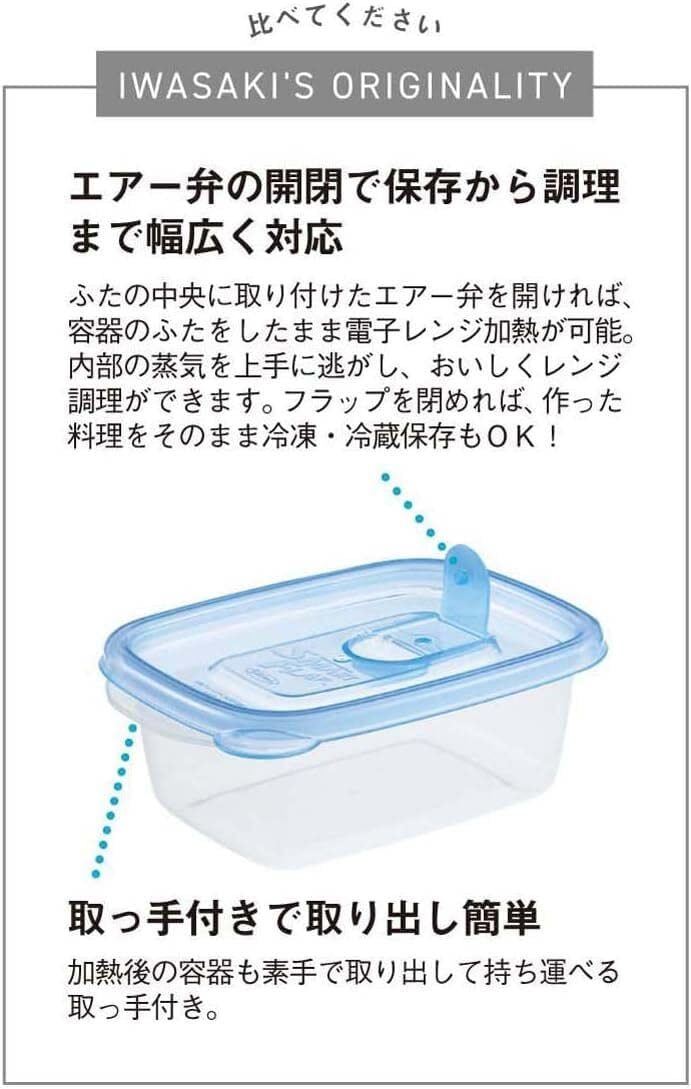

ラップ&タッパーごと温められるようにしておく

これ、めちゃくちゃ重要なポイントです!子どもが一人で温めるときに、お皿に移し替えるのって結構ハードル高いんですよね😅

うちでは、電子レンジ対応のタッパーに入れて、そのまま温められるようにしてます。ラップも電子レンジ対応のものを使って、穴を少し開けておけば破裂する心配もありません。オススメはこちら。

食中毒を防ぐための大切なポイント

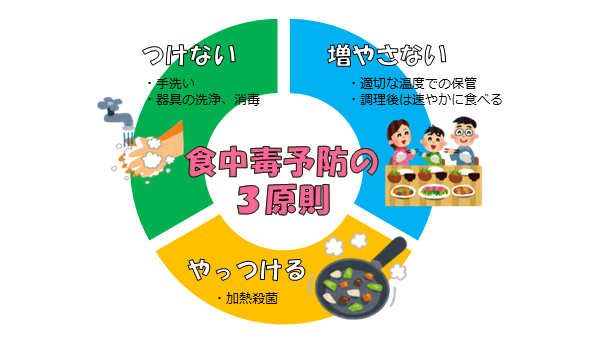

食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「つけない、増やさない、やっつける」です。

引用:食中毒|厚生労働省

作り置きで特に大切なのは:

- 汁気をしっかり切る:水分が多いと菌が繁殖しやすくなります

- 粗熱はしっかり取ってから冷蔵・冷凍:熱いまま冷蔵庫に入れると、庫内の温度が上がって他の食品にも影響が出ちゃいます

この辺り、最初は「面倒だな…」って思ったんですが、慣れると普通の料理を作るのと同じ感覚でできるようになりました。

栄養面:子どもの昼食に必要なバランスとは?

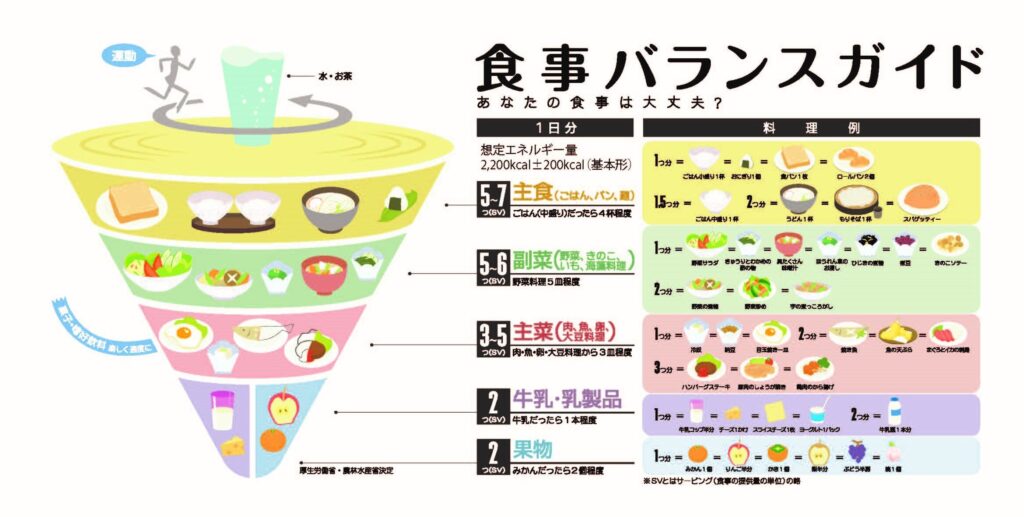

食事バランスガイドを活用しよう

毎日の食事を「主食」「副菜」「主菜」「牛乳」「乳製品」「果物」の5つの料理グループに区分し、区分ごとに「◯〜◯つ(SV)」という単位を用いて1日の目安が示されています。これは厚生労働省と農林水産省が策定した「食事バランスガイド」の考え方です。

難しく聞こえるかもしれませんが、要は「主食(ご飯・パン・麺)+主菜(肉・魚・卵・豆)+副菜(野菜)を基本にしましょう」ってことなんです。

たんぱく質は絶対に欠かせない

成長期の子どもにとって、たんぱく質は体の材料になる大切な栄養素。しかも集中力にも関係してるんです。

水分・ビタミン補給も忘れずに

果物やスープも選択肢に入れておくと完璧です。冷凍のミニトマトなんて、自然解凍でそのまま食べられるし、ビタミンもしっかり摂れて一石二鳥なんです🍅

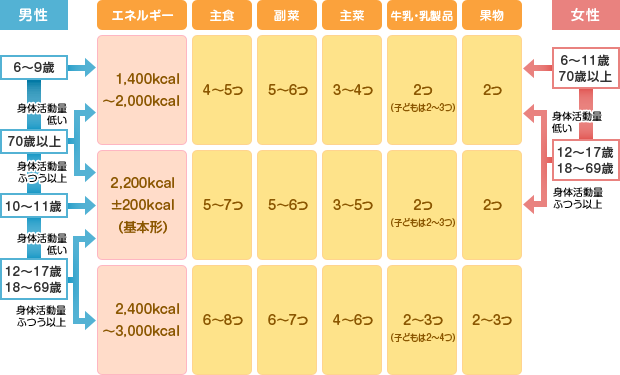

子どもの食事量の目安

ちなみに、1日に必要なエネルギー量は6〜9歳で1,400~2,000kcal程度、10〜11歳で2,000~2,400kcalくらいとされています。

でも個人差があるので、そんなに神経質になる必要はありません。発育に問題がなければ、子どもが食べたい分だけ食べさせてあげれば大丈夫です😊

実は、作り置きを始めてから気づいたんですが、子どもって自分で選んで食べるとモリモリ食べるんですよね。「今日はこれにする!」って自分で決めた満足感もあるのかもしれません。

実例紹介|保存できて子どもでも簡単な作り置きレシピ10選

「具体的にどんなメニューを作ればいいの?」これが一番知りたいところですよね!

実際に我が家で大活躍している、子どもでも安全に温めて食べられるレシピを紹介します。全部、僕が試行錯誤して「これは使える!」と確信したものばかりです😊

主食系(炭水化物)

1. おにぎり(ラップ冷凍→チンOK)

これはもう定番中の定番!でも意外とコツがあるんです。

- 作り方のポイント:炊きたてご飯でにぎって、粗熱を取ってからラップで包む

- 冷凍期間:2〜3週間OK

- 温め方:ラップのまま600Wで1分〜1分30秒

具は鮭フレーク、昆布、ツナマヨが冷凍向きでおすすめ。うちの子は「今日は何の具にしようかな〜」って選ぶのも楽しんでます🍙

引用:NEWクレラップを使った「おにぎりの包み方」アイディア集 | クレライフ | クレハの家庭用品サイト

温めるときの注意点:ラップに少し穴を開けておくと破裂しません。子どもには「チンする前に、ラップにフォークで小さな穴を3個開ける」って教えてます。

2. 焼きそば(具だくさん+冷蔵3日/冷凍OK)

野菜もたんぱく質も一緒に摂れる優秀メニュー!

- 材料:焼きそば麺、キャベツ、人参、もやし、豚肉(またはウインナー)

- 保存方法:1食分ずつタッパーに分けて冷蔵3日、冷凍2週間

- 温め方:600Wで2〜3分(冷凍の場合は4〜5分)

作り置きのコツ:野菜は少し固めに炒めておくと、温め直したときにちょうど良い食感になります。麺も水分を少し残しておくのがポイントです。

3. チャーハン(具材は卵・ウインナーなどでタンパク補給)

子どもが大好きで、しかも栄養バランスも◎

- 材料:ご飯、卵、ウインナー(または鶏ひき肉)、ネギ、人参

- 保存方法:冷蔵3日、冷凍2〜3週間

- 温め方:平らに盛って600Wで2〜3分

注意点:山盛りにして温めたら中が冷たいままなので、平らに盛るのが大事です。

たんぱく質系(主菜)

4. 鶏そぼろ(ごはんにかけるだけ)

これは本当に便利!ご飯にかけるだけで立派な主食になります。

- 材料:鶏ひき肉、醤油、みりん、砂糖、生姜

- 保存方法:冷蔵4日、冷凍1ヶ月

- 使い方:ご飯にかけてそぼろ丼、おにぎりの具、炒飯の具材としても

栄養面のメリット:鶏肉のたんぱく質がしっかり摂れて、冷めても美味しいのが嬉しいポイントです。

5. 鮭フレーク(冷凍OK/自然解凍OK)

市販品もありますが、手作りすると塩分も調整できて安心。

- 材料:生鮭、塩、酒

- 保存方法:冷蔵1週間、冷凍1ヶ月

- 使い方:おにぎり、チャーハン、パスタの具としても大活躍

自然解凍OKなので、朝冷蔵庫に移しておけば昼には食べ頃になってます。

6. 卵焼き(小分け冷凍→自然解凍 or チン)

お弁当の定番ですが、作り置きにも最適!

- 材料:卵、だし汁、砂糖、塩

- 保存方法:1切れずつラップして冷凍2週間

- 温め方:自然解凍30分、または600Wで30秒

子どもでも安全なポイント:自然解凍OKなので、朝出しておけば温めなくても食べられます。

副菜・補助系

7. 小松菜とコーンのナムル(冷蔵3日)

野菜不足解消の強い味方!

- 材料:小松菜、コーン、ごま油、醤油、にんにく

- 保存方法:冷蔵3日

- 温め方:そのままでもOK、温める場合は600Wで1分

引用:DELISH KITCHEN

野菜嫌いの子にも:コーンの甘みで小松菜の苦みがマイルドになって、うちの子も喜んで食べてます🌽

8. 冷凍ミニトマト(自然解凍でそのままOK)

これは本当に楽!洗って冷凍するだけ。

- 材料:ミニトマト

- 保存方法:冷凍1ヶ月

- 食べ方:自然解凍でそのまま、またはスープの具としても

ビタミンC補給に最適で、彩りも良くなるので見た目も華やかになります🍅

9. 野菜スープ(冷蔵3日/レンチンでOK)

野菜をたっぷり摂れる万能スープ。

- 材料:玉ねぎ、人参、キャベツ、コンソメ

- 保存方法:冷蔵3日、冷凍2週間

- 温め方:600Wで2〜3分、途中でかき混ぜる

水分補給にも◎:夏は特に水分が大切なので、スープがあると安心です。

ワンプレートセット例

10. ごはん+鶏そぼろ+ナムルの三色丼

これは栄養バランス完璧!主食・主菜・副菜が一度に摂れます。

- 温め方:ご飯を先に温めて、そぼろとナムルをのせる

- 栄養面:炭水化物、たんぱく質、ビタミン・ミネラルがバランスよく摂れる

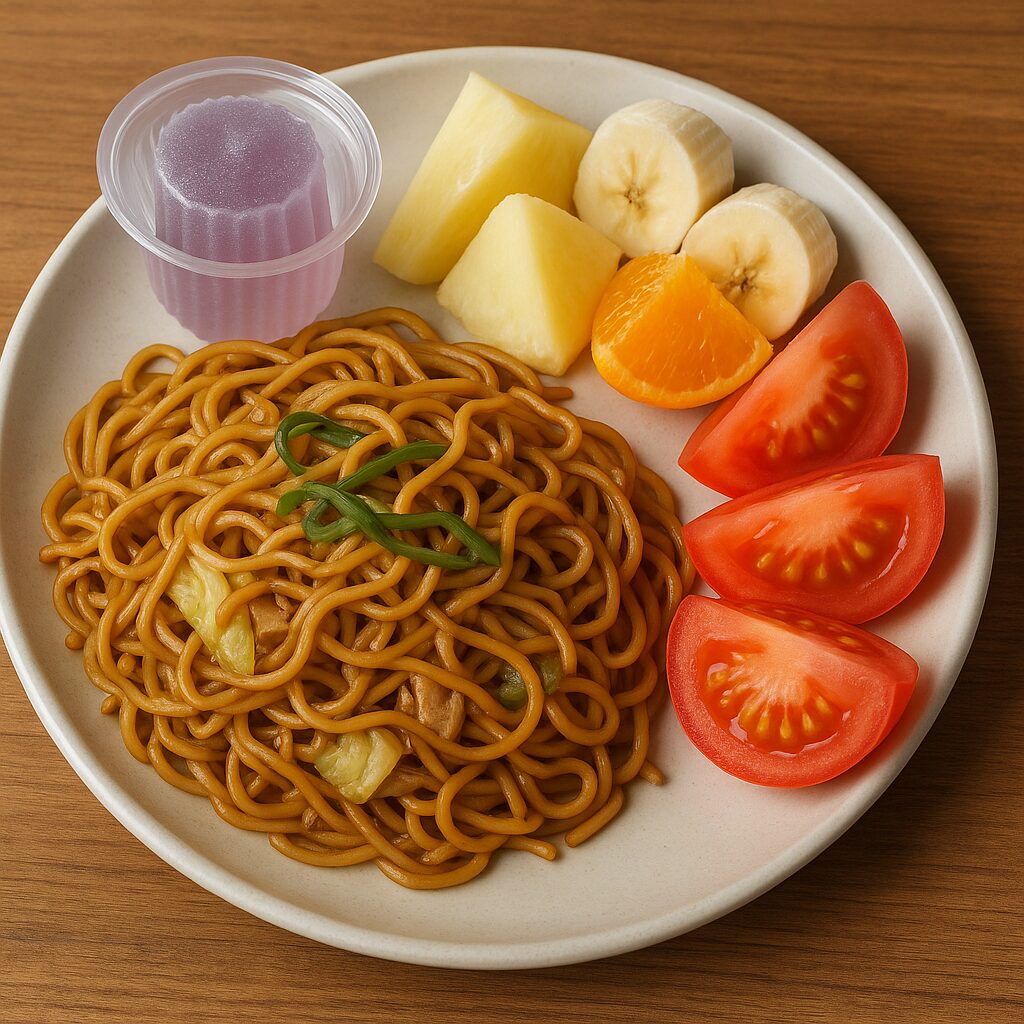

番外編:焼きそば+トマト+果物+冷凍ゼリーのランチプレート

夏らしい爽やかなメニュー!

- ポイント:冷凍ゼリーは子どもが大喜びするし、水分補給にもなって一石二鳥です🧊

保存容器について:冷凍保存の場合、密閉性の高い容器を使うと冷凍焼けを防げます。我が家では透明なタッパーを使って、中身が見えるようにしてます。子どもが自分で選びやすいし、残量も把握しやすくて便利なんです💡

子どもが「自分でできた」を実感するためのひと工夫

作り置きメニューが揃ったら、次は「子どもが安全に、そして楽しく一人で食べられる仕組み作り」です。「段階的に手を離していく」のがポイントです。

小さな達成感が、自立と生活力を育てる

「チンするだけ」から始める安全な自立支援

最初から全部一人でやらせるのは危険です。まずは「温めるだけ」から始めました。

我が家のルール:

- 初回は必ず一緒に:電子レンジの使い方を一緒に確認

- 2回目以降は見守り:近くにいて、困ったときはすぐ助ける

- 慣れてきたら任せる:でも最初の1週間は結果を確認

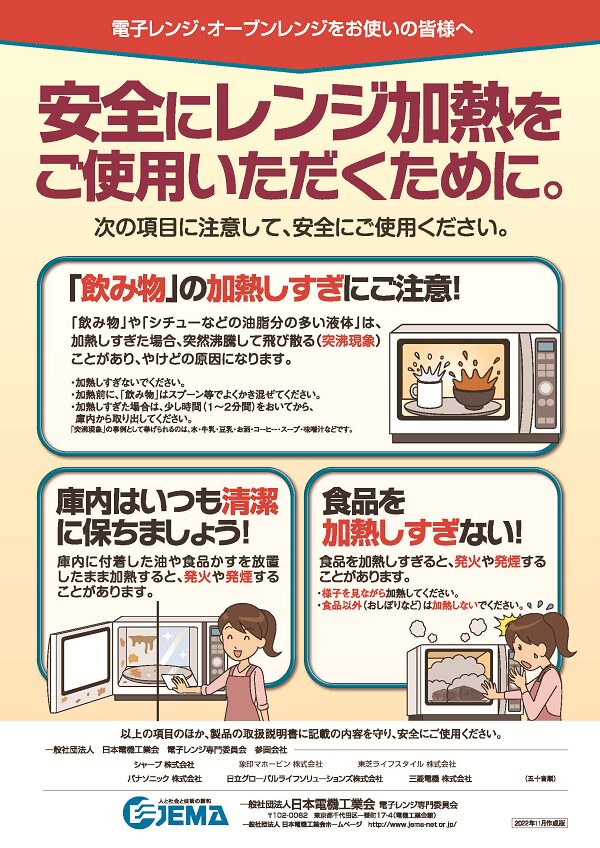

電子レンジを子どもが安全に使うためのポイント

一般社団法人日本電機工業会によると、電子レンジ使用時の注意点として以下が挙げられています:

- 容器は調理に応じて正しく選ぶ:金属容器は絶対NG

- 飲み物や油脂分の多い液体は突沸現象に注意

- 加熱時間は短めから始める

うちでは子ども用に以下のルールを作りました:

- 10秒ごとに様子を見る:最初は10秒温めて、様子を見て、また10秒

- 必ずミトンを使う:熱くなった容器を触らないように

- 大人に報告する:温め終わったら「できた!」って呼ぶ

失敗体験も大切な学習

実は、うちの子もレンジで温めすぎて爆発させちゃったことがあるんです😅

でもその「失敗」があったからこそ「時間を守ることの大切さ」を理解できました。

スケジュールボードで自分で選ぶ楽しさを育てる

冷蔵庫にマグネットボードを貼って、メニュー表を作りました。

今週のランチメニュー

□ おにぎり(鮭・昆布・梅)

□ チャーハン

□ 焼きそば

□ そぼろ丼

□ 野菜スープ

□ ナムル

□ ミニトマト子どもが食べたものにチェックを入れるようにしたら、「今日はまだ野菜食べてないから、ナムルも食べよう」って自分で考えるようになったんです。

これって立派な食育ですよね!

段階的な自立支援のステップ

STEP1:一緒にやる(1週間)

- 電子レンジの使い方を教える

- 安全な取り出し方を練習

- 時間の設定方法を覚える

STEP2:見守りながらやらせる(2週間目)

- 近くにいるけど手は出さない

- 困ったときだけサポート

- 成功したら必ず褒める

STEP3:一人でできるように(3週間目以降)

- 自分で判断してやらせる

- 結果だけ確認する

- 新しいチャレンジを提案

「でも、やけどとか心配…」という不安への対処法

そうですよね、やけどは本当に心配です💦

我が家では以下の対策をしています:

- 子ども用の厚手のミトンを常備

- 踏み台は滑り止め付きを使用

- 最初の1ヶ月は必ず大人が家にいる時間のみ

それと、実際に起きた「牛乳をこぼす事件」の話なんですが😅

最初、踏み台を使って冷蔵庫に手が届くようになったのは良かったんですが、牛乳のパックが重くて床にぶちまけちゃったんです。

でもその失敗から「牛乳は両手で持つ」「注ぐときはゆっくり」ってことを覚えて、今では飲み物も自分で用意できるようになりました。

成功の瞬間を見逃さない

子どもが初めて一人で温めて食べられたとき、その喜んだ顔は本当に忘れられません。

「パパ、見て!一人でできたよ!」

この瞬間のために、多少の失敗や手間は全然苦にならないです。むしろ、こういう成功体験を積み重ねることで、子どもの自信にもつながるし、他のことにもチャレンジするようになるんです。

英語の指導でも同じなんですが、「できた!」っていう成功体験が次の学習意欲につながるんですよね😊

まとめ|「自分で食べられる仕組み」が、家族の夏休みを変える

夏休みの昼ごはんは、「愛情」+「仕組み」でラクになる

作り置きって、一見「手抜き」に見えるかもしれません。でも実際は、子どものことを考えて事前に準備する「愛情たっぷりの仕組み作り」なんです。それに「手抜き」なんて言葉はありません。「手抜きではなく手間抜き」と覚えましょう(僕もよくママに怒られています笑)。

毎日バタバタ作るより、計画的に栄養バランスを考えて準備できるし、子どもの自立も促せる。これって、むしろ「ちゃんとした育児」だと思うんです😊

忙しい日々こそ、子どもが少しずつ自立できるチャンス

パートで忙しいからこそ、子どもに「自分でできること」を増やしてもらう絶好の機会。

「今日は時間がないから全部やってあげる」を続けてると、いつまでも自立できないんです。でも「今日は時間がないから、これは自分でやってもらうね」って任せることで、子どもはどんどん成長していきます。

作り置きごはんは、時間のゆとりと笑顔の時間を増やすアイデア

作り置きを始めてから、昼食準備のストレスがほぼゼロになりました。

その分、子どもとの時間や自分の時間が増えて、家族みんなが笑顔で過ごせるようになったんです。

朝の「今日の昼ごはんどうしよう…💦」っていう憂鬱な気分もなくなって、爽やかな朝が迎えられるようになりました。

よくある質問(FAQ)

Q. 冷凍したおにぎりやおかずは何日保存できますか?

A. 家庭用冷凍庫(−18℃以下)で保存した場合、2〜3週間以内が安全です。味を保ちたいなら1週間以内がおすすめです。ニチレイの公式サイトでも、手作りおかずの冷凍保存期間として同様の期間が推奨されています。

Q. 夏は食中毒が心配です。

A. よく冷ましたあとに冷蔵・冷凍し、レンジ加熱はしっかり中まで温めることが大切です。食中毒菌の多くは75℃以上1分間の加熱でほとんど死滅するので、温め直しは安全面でも効果的です。特に肉類・卵は再加熱必須です。

Q. 夏バテで食が進まない日には?

A. 冷たい副菜(ミニトマト・冷製スープ)や、冷凍フルーツ・ゼリーなどを選ばせる自由を与えることで、食へのストレスが減ります。水分補給も兼ねられるメニューを用意しておくと安心です。

最後に…

この記事を読んで「やってみよう!」って思ってもらえたら嬉しいです。最初は小さく始めて、だんだんとレパートリーを増やしていけば大丈夫です。

子どもの成長と、ママの笑顔が増える夏休みになりますように🌻 See you! 👋

コメント