1歳半の息子がお友達を叩いてしまって…まだ言葉もちゃんと出ないのに、どう伝えたらいいんでしょうか?

そのどうしようって気持ち、本当によく分かります。

私自身、余裕がない時ほどきつい言葉をかけてしまい、後日子どもがそれを真似した時に大きく反省しました。英語教員として10年以上子どもと向き合ってきても、わが子のしつけには毎日悩んでいます。

多くの親が「我が子のしつけ、いつから始める?」「ダメなことをした時、どう伝える?」に迷っています。でも大丈夫。正しい知識があれば、恐怖ではなく信頼で子どもの心に届く関わりができるんです。

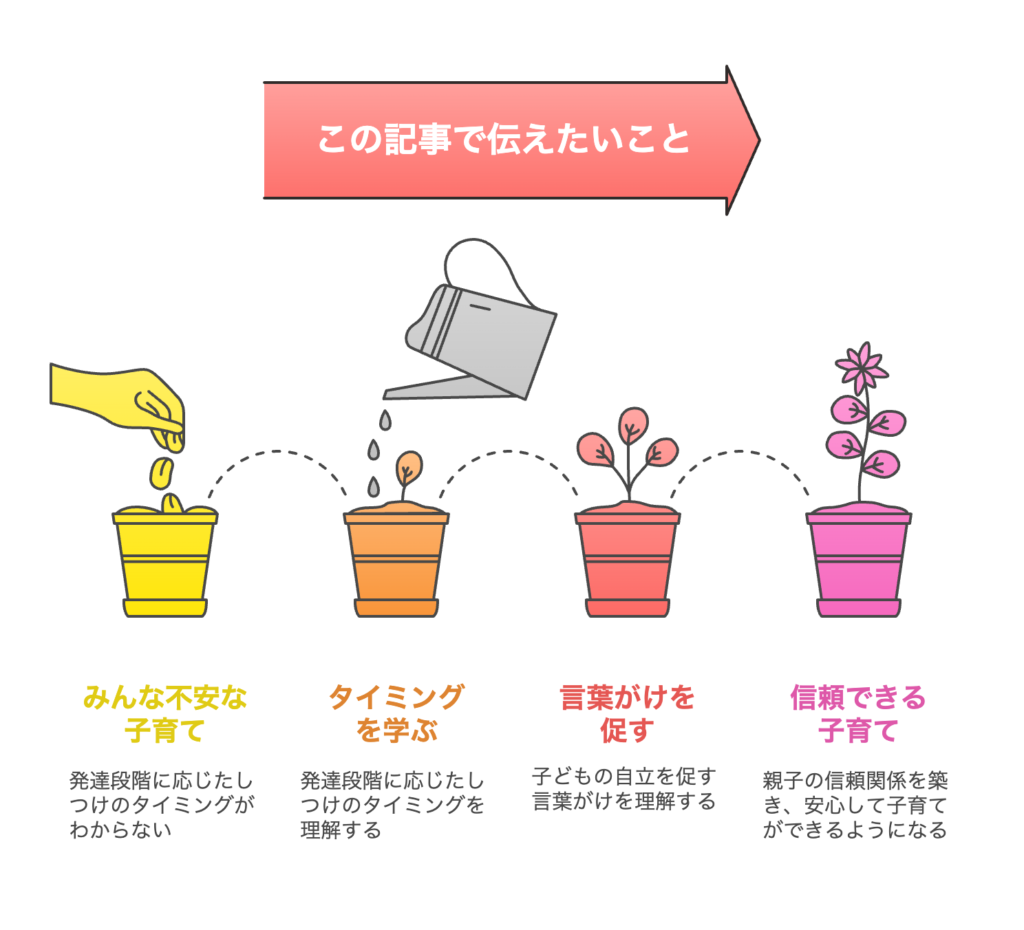

この記事を読むことで、発達段階に応じたしつけのタイミングと、子どもの自立を促す言葉がけが身につき、親子の信頼関係を築きながら安心して子育てできるようになります。

はじめに|しつけは何のため?

Point(結論)

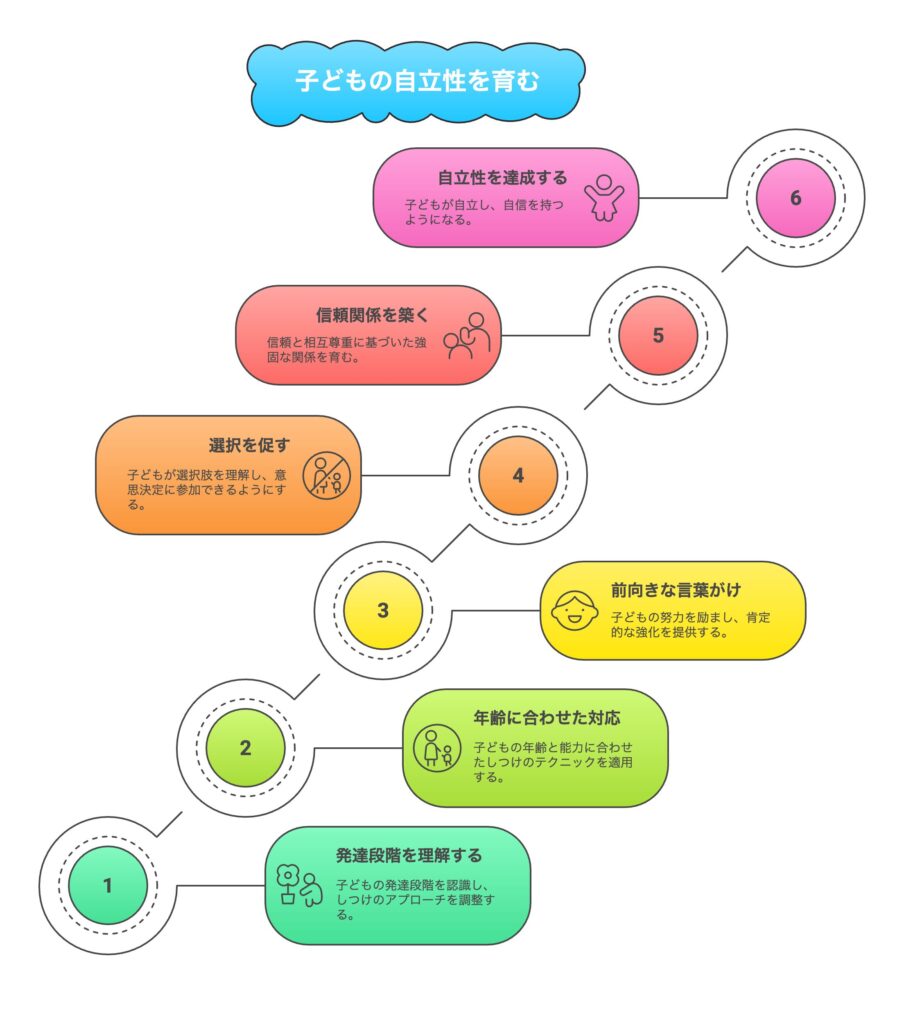

しつけを始めるタイミングは発達段階に応じて異なり、年齢に合わせた適切な対応と前向きな言葉がけが、子どもの自立性や自己肯定感を育みます。恐怖に基づく脅し(しつけ型)ではなく、選択と理解を促す関わりこそが信頼関係を築く第一歩です。

Reason(理由)

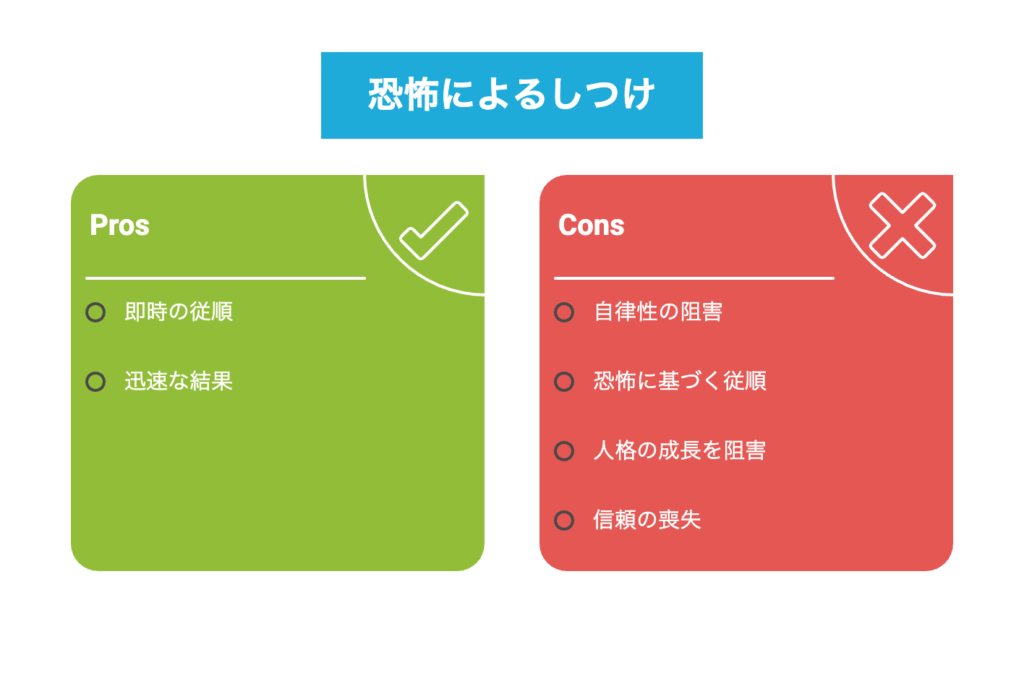

よくある「〇〇しないとご飯なし」「早くしないと置いていくよ」などの言葉かけは、即効性はあるものの、子どもを恐怖で従わせるものであり、長期的には自律的な判断力や人格の成長を阻むリスクがあります。

この記事では、発達心理学やアドラー心理学をベースに、子どもの年齢に応じた「脅す以外」の効果的なアプローチをお伝えします。

①しつけの始めどき

年齢別の発達特性と声かけのポイント

1歳半でしつけは早すぎるんじゃない?

その心配は不要です!

保育の専門家は「しつけは0歳から」と答えています。なぜなら、しつけとは「叱ること」ではなく「伝えること」「教えてあげること」だからです。

0~1歳半前後:探索・好奇心中心

- 子どもの行動を予測した環境整備(危険回避)や気をそらす誘導が有効とされています。

- 大人から見ればいたずらでも、赤ちゃんにとっては「探検」や「学習」であることが多い。早い赤ちゃんだと生後9~10カ月ぐらいで口調から叱られていることを感じ始めます。

「でも、言葉が分からないのに意味あるの?」と思われるかもしれませんね。実は、赤ちゃんは言葉の意味より前に、私たちの表情や声のトーンを敏感に感じ取っているんです。だからこそ、「ダメ」「痛い」など短い言葉で一貫して伝えることが大切です。

1歳半~2歳半:意思表示・ルール理解が始まる

- 短く簡潔な言葉と一貫性のある声かけが有効とされている。

- 簡単な言葉を理解し始めます。短い言葉で叱った理由を説明しましょう。長い説明はまだ理解できません。

この時期は「魔の2歳児」とも呼ばれ、イヤイヤが激しくなりますが、これは成長の証拠です!「イヤイヤ期」ともいわれる第1次反抗期は、子どもにとって大切な成長過程です。

スーパーで寝転がって大泣きされた時は、周りの視線が痛くて大変でした…。

2歳半〜3歳以降:原因と結果の理解が成長

- 短時間のタイムアウトや論理的な説明が可能になる。

- 2歳のころからその都度注意をされ、「テーブルの上に乗るのはよくない」ということが頭の中にインプットされている。

保護者が知っておきたいポイント

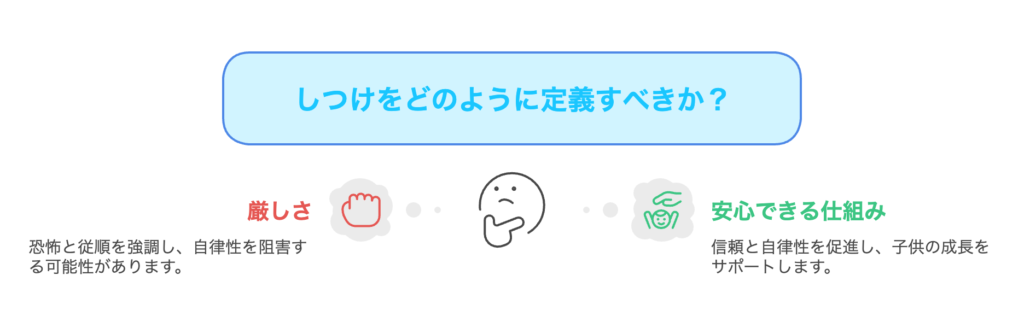

「しつけ=厳しさ」ではなく、「しつけ=安心して選べる仕組み」だと再定義すると、親の関り方も大きく変わります。

しつけは、こどもが自分で考え伝え、自立していかれるように支えていく行為ですが、「体罰や暴言はこどもの身体や心を傷つける行為です」と、厚生労働省のガイドラインでも明確に定義されています。

今から「伝える習慣」を始めることで、コミュニケーションがスムーズになります。

②体罰や脅し型しつけの危険性

研究データが示す負の影響

「たまになら軽く叩いても大丈夫じゃない?」そんな風に思ったことはありませんか?でも、最新の研究結果を見ると、その考えは変わるかもしれません。

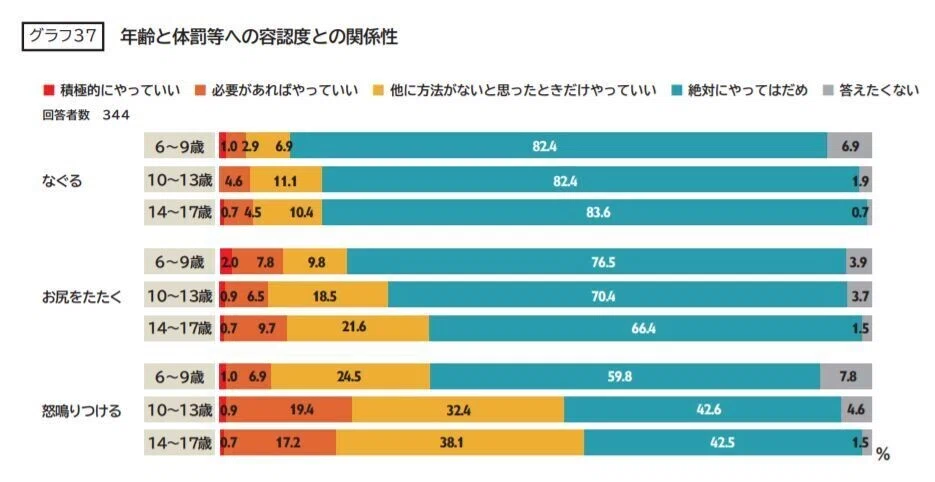

日本では、体罰経験者が体罰を容認する傾向があり、世代を超えた暴力の連鎖にもつながる可能性がありますという調査結果があります。

体罰を容認する大人が約6割から約4割に減少――セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査結果|平野裕二

つまり、親が受けた体罰を、無意識に子どもにも繰り返してしまうリスクがあるということです。

実際、親や身近な大人からたたかれたことがある回答者は、その経験がない回答者に比べ、自身の子どもをしつけの一環でたたいたことがあったと答えた割合が比較的高い結果が出ましたという調査データもあります。

なぜ「脅し型」は子の自立を阻むのか

「〜しないとお昼抜きよ」「早くしないと置いていくよ」…こんな言葉、つい出てしまいますよね。

私も余裕がない朝は「早くしないと遅刻するよ!」なんて言ってしまいます💦

でも、これらは子どもを恐れて動かす手法です。自己選択や主体性を育めず、理由を考えられないまま行動してしまうため、信頼関係より従属を強いる結果になります。

「でも、緊急時はどうすればいいの?」という疑問を持たれた方もいるでしょう。確かに、危険な時はまず身の安全を確保することが最優先です。その後で、なぜ危険だったのかを子どもの年齢に応じて説明することが重要です。

③前向きな声かけで自立を支える

よくあるNG例と改善例(シーン別)

実際の子育て場面で、どんな言葉がけをすればいいのか、具体例で見てみましょう。

| シーン | よくあるNG声かけ | なぜ問題? | 前向きな声かけ例 |

|---|---|---|---|

| お片付け | 「片付けないとおもちゃ捨てるよ」 | 恐怖による従属 | 「片付けたら次のおもちゃでも遊べるね!」 |

| ごはん | 「食べないなら何もあげないよ」 | 制御による従属 | 「一口食べてみたらどんな味か教えてね?」 |

| 外出前 | 「早くしなきゃ置いてくよ!」 | 脅しによる動機 | 「靴を履いたら一緒にお外に行けるね!」 |

| イヤイヤ | 「わがまま言う子は嫌い」 | 感情的拒否 | 「そう思ったんだね、どうしたかった?」 |

このような「したら〜できるよ」「選べるよ」といった表現は、子どもが自分で判断する力を育む上で非常に効果的です。

アドラー心理学における「勇気づけ」とは「自分や他者に困難を克服する活力を与えること」です。つまり、子ども自身が「やってみよう」と思える気持ちを引き出すことが大切です。

実践のコツ:アドラー心理学の「勇気づけ」

勇気づけって難しそう…

そう思うかもしれませんが、実は意外とシンプルです。

例えば:

- 「おもちゃを片付けてくれて、ありがとう」

- 「お手伝いしてくれて、すごく助かったよ」

- 「一緒にいてくれて嬉しいな」

「上手だね」「えらいね」などのほめ言葉はある意味、上から目線な言い方です。

感謝の気持ちを伝えるようにするのが勇気づけです。感謝を伝えることで、子どものモチベーションが上がり、自分の意思で相手を喜ばせるような行動をとるようになります。

意識的に「ありがとう」を増やすようにしたら、子どもたちが自然とお手伝いをしてくれるようになりました。

④自信を取り戻す視点

怒ってしまった自分を責めないで

また怒っちゃった…私ってダメな親かも

大丈夫。完璧な親なんて存在しません。

「子どもの言動に対してイライラする」と言う頻度が高いほど、「たたく」「怒鳴る」といった体罰等の頻度も高い結果になるという調査結果があります。つまり、親のストレスとしつけの方法には関係があるということです。

だからこそ、まずは自分自身を大切にすることが重要です。子どもを伸ばすには、親や教師自身の心が癒され、イキイキとしていることがとても大切です。親や教師が自分を大切にできなければ、子どもを大切にすることはできませんとアドラー心理学でも説かれています。

子育てのイライラに関する記事も併せてお読みください!

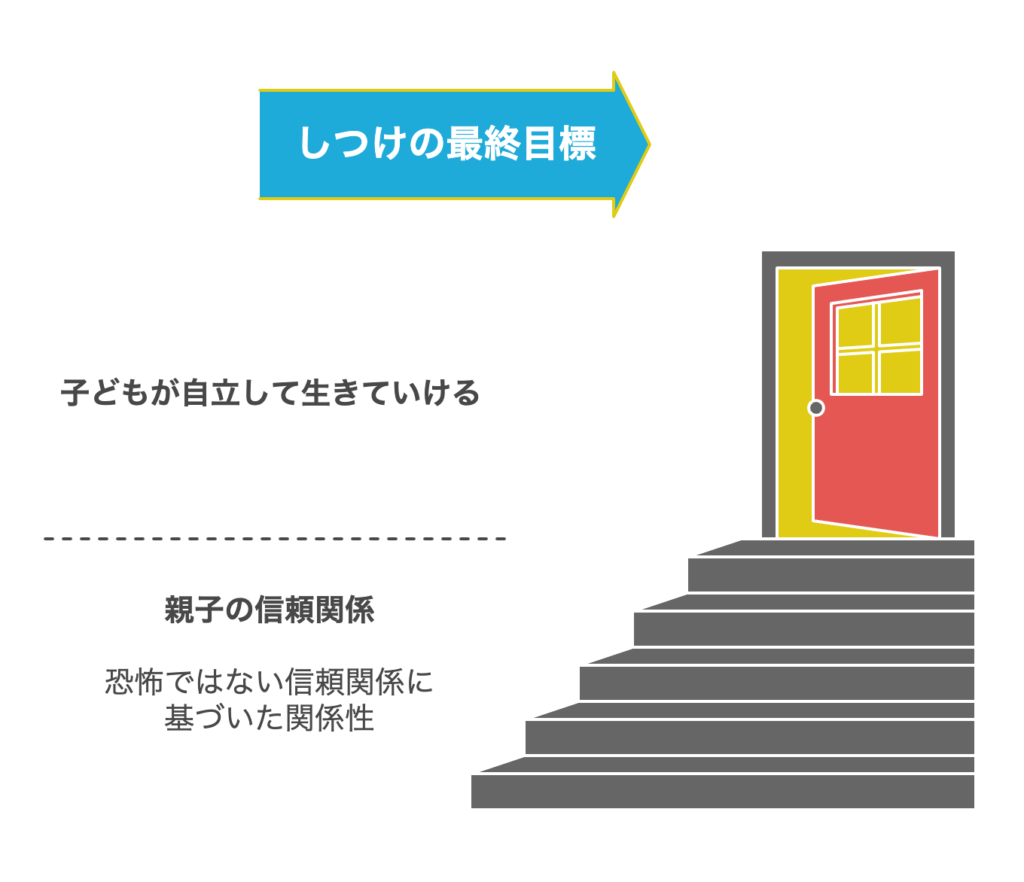

しつけのゴールは信頼関係と一貫性

しつけの最終目標は、子どもが社会で自立して生きていけるようになることです。そのためには、親子の信頼関係が何より大切だと思います。

勇気づけによって作られた信頼関係は、その後の第二次反抗期を乗越えるための大きな力になります。今の関わり方が、将来の親子関係の土台になるんです。

親が育てられる環境づくり

SNSを見ると、他の家庭がキラキラして見えて「うちはダメだな…」なんて思うこと、ありませんか?でも、SNSは良い部分だけを切り取ったもの。リアルな子育ては、みんな試行錯誤の連続です。

周りと比べず、自分の育児方針を見つけていくことが大切ですね。

もし育児に悩んだ時は、一人で抱え込まず、支援センターや保健師さんなどの専門家に相談することをおすすめします。私も何度か相談に行ったことがありますが、客観的なアドバイスをもらえて気持ちが軽くなりました。

FAQ:よくある質問

Q1:1歳半では早すぎない? → 言葉が増えてくるこの時期こそ「ルールの導入期」。簡単な声かけや環境整備でルール理解を促せます。「まだ早い」と思わず、「伝える練習期間」と考えてみてください。

Q2:「なぜ?」と聞かれたらどう答える? → 年齢に応じて「〜すると次のおもちゃで遊べるよ」など、短くシンプルに理由を語ることで納得感を与えられます。2歳頃なら「痛いから」「危ないから」程度で十分です。

Q3:体罰としつけの違いを具体的に知りたい → 体罰は恐怖によるコントロールで、一時的な従順性を引き出すだけ。しつけは「なぜそんな行動が必要なのか」を伝え、子どもの選択を促す関わりです。

Q4:アドラー心理学の「勇気づけ」って難しそう… → 実はとてもシンプルです!まずは「ありがとう」から始めてみませんか?普段の「ありがとう」を意識的に増やすだけでも、子どもとの関係は変わってきますよ。

まとめ

- しつけは「子どもの選び方を育てる」関係づくりです。月齢・年齢に応じた対応が大切。

- 脅しや体罰では子どもの自立性は育たず、むしろ行動問題や信頼関係の悪化を招きます。

- 前向きな言葉がけ(〜したらできるよ・選べるよ)は、子どもに思考する力を育みます。

- あなたは正しい方向に進んでいます。完璧でなくても、考え続ける姿勢こそが「良い親」です。

子育てに正解はありません。でも、子どものことを想い、より良い関わり方を模索している時点で、あなたは素晴らしい親なんです 😊

今日から「〇〇しないとダメ」を「〇〇したら△△できるね」に変えてみませんか?

小さな変化が、大きな信頼関係を築く第一歩になりますよ。See you! 👋

コメント