うちの子、最近『将来とか別にない』って言うんです…

先日、息子と同じ中2のお母さんから相談されました。三者面談まであと2週間。親としては何か声をかけたいけれど、話しかけるとプイッと部屋に籠ってしまう。そんな我が子に、どう関わればいいのか分からない…。

最近、進路の話をすると機嫌が悪くなるって聞いたけど、どんな感じ?

だって『将来どうするの?』とか『高校はどこがいい?』とか…答えられないのに聞かれても困るんだもん。

なるほど。答えが分からないのに質問されるのは、確かにプレッシャーだよね。

そう!で、親は『真剣に考えなさい』とか言うけど、考えてもよく分からないし…

これは教員としてよく耳にする中学生の本音です。思春期の子どもは、他者の視線を気にしながら必死に『自分探し』をしているのです。

教育現場で多くの親子を見てきた私が確信しているのは、この時期の親の関わり方が、その後の親子関係と子どもの自主性に大きく影響するということです。

良かれと思って親が言った一言が、子どもの心を閉ざしてしまうことも少なくありません。

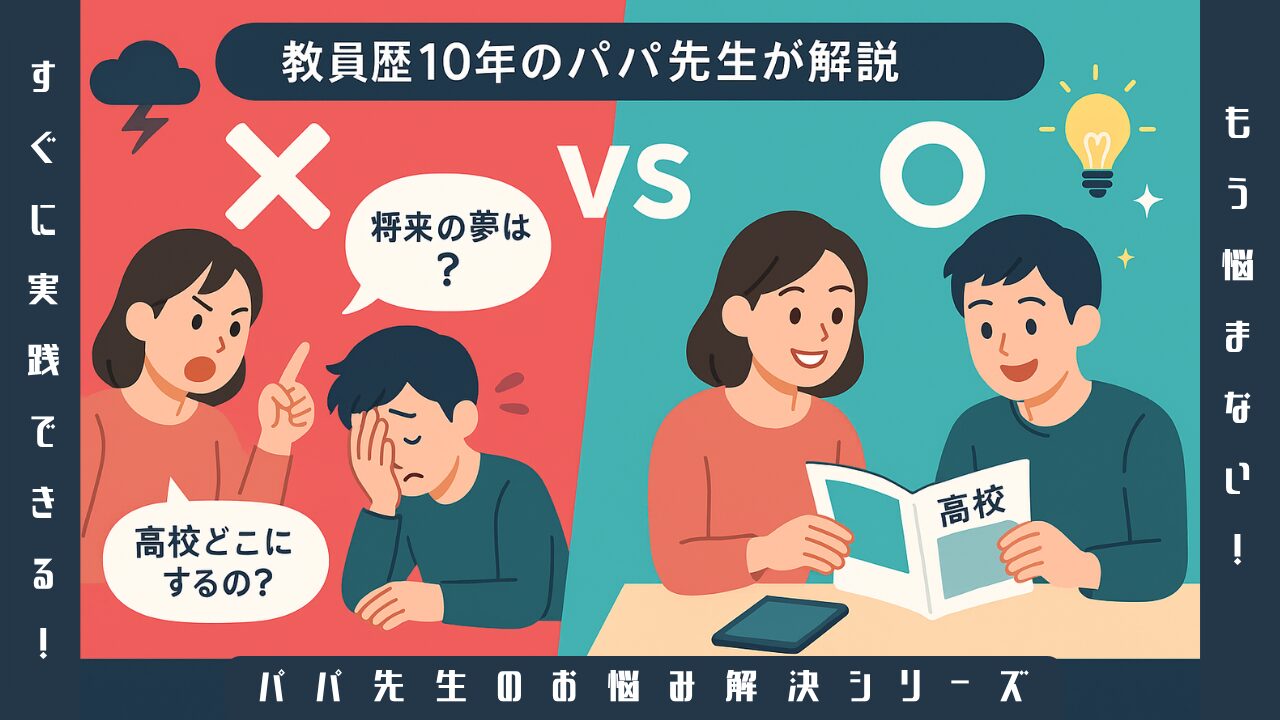

本記事では、英語教員として10年以上中学生と向き合い、2児のパパとしても子育てに奮闘している私の経験をもとに、進路に悩む中学生の心理をふまえた「親の適切な関わり方」を具体的に解説します。

この記事を読むことで、以下のことが分かります。

✅ 中学生が進路について話したがらない本当の理由

✅ 三者面談に向けて親として準備すべき具体的なこと

✅ 子どもの心を開く会話のコツと適切な距離感

✅ 『うるさい親』ではなく『頼れる親』になる方法

最終的に目指したいのは、お子さんが「自分で選んだ」と思える進路選択です。

子どもの納得感と成長につながる関わり方を、一緒に見つけていきましょう。

※この記事は中学2年生~3年生のお子さんを持つ保護者の方を主な対象としていますが、小学校高学年や高校生の保護者の方にも参考になる内容です。

なぜ今、進路の関わり方が問われているのか

中学生の進路選択は、お子さんにとって人生で初めての本格的な選択です。小学校までは親や先生が大部分を決めてくれていましたが、高校選びは本人の意思が重要になってきます。

しかし、この大切な時期は思春期と重なり、親子の対話が最も難しくなるタイミングでもあります。

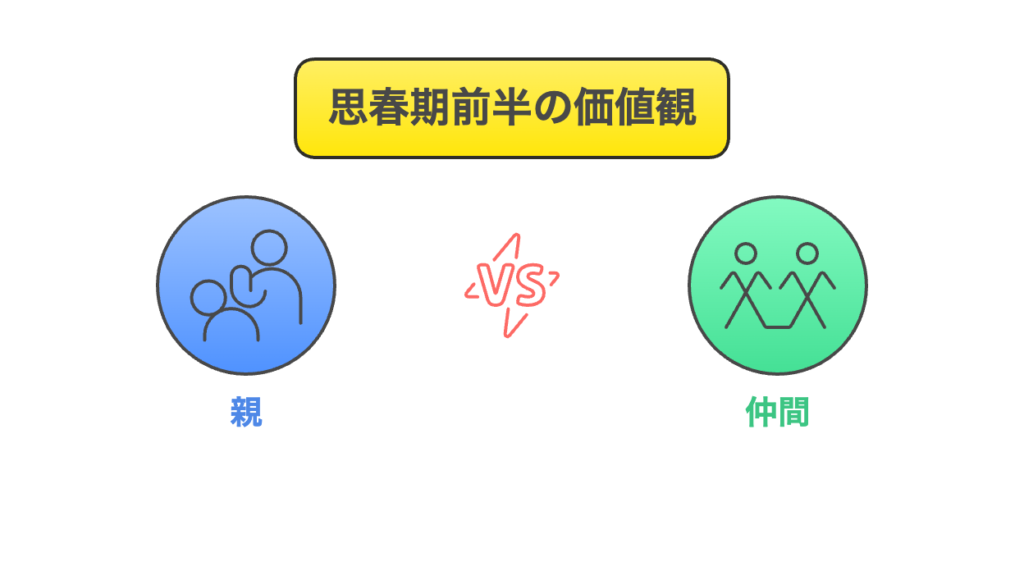

思春期前半(10歳頃から14歳頃)は、親から離れていく時期で、特に母親と距離を置くようになります。友だちといるときに親に声をかけられるのを嫌がったり、親の価値観より仲間の価値観を優先したりするのは、この時期の自然な発達過程なのです。

本記事では、進路に悩む中学生の心理をふまえた『親の適切な関わり方』を、教育現場の知見と共に具体的に解説します。

中学生が進路について話したがらない理由とその心理背景

まだ職業観が育っていない時期

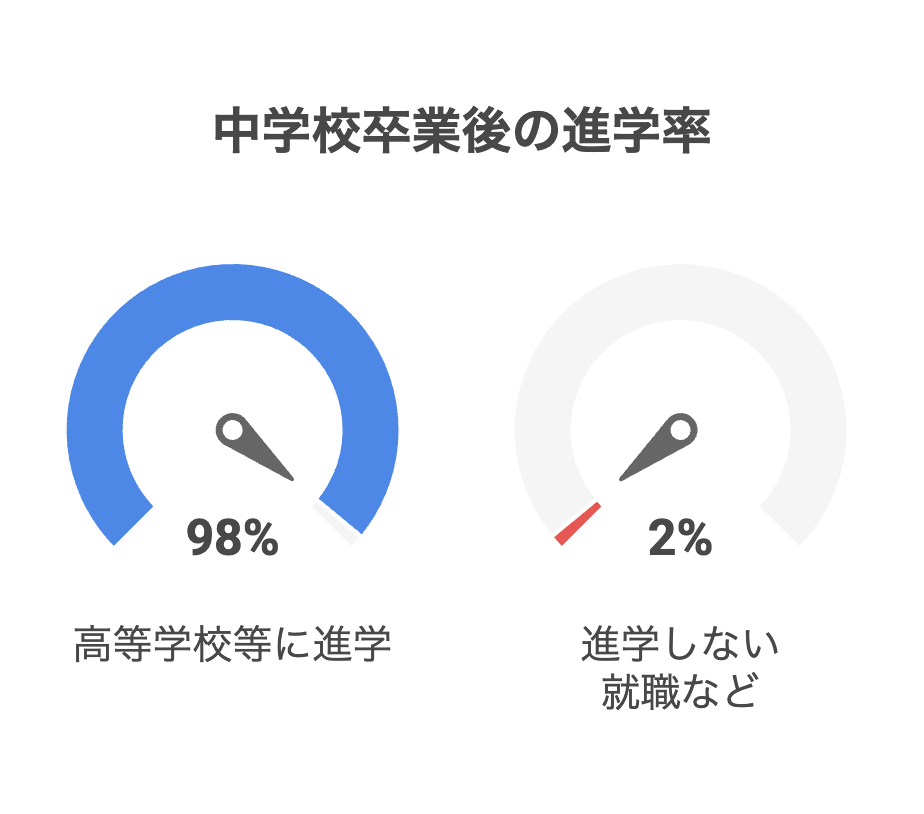

文部科学省の学校基本調査によると、中学校卒業者の約98%が高等学校等に進学しているのが現状です。つまり、ほとんどの中学生は「なんとなく進学する」のが当たり前の環境にいるんです。

これって実は、子どもたちにとっては逆に難しい状況なんですよね。

私の教え子たちも、「みんな高校に行くから自分も行く。でも、どこがいいかは全然分からない」という子がほとんどでした。

まだ具体的な職業のイメージが湧かないのは、当然のことです。 心配しすぎる必要はありません。

思春期特有の心理:防衛反応としての沈黙

思春期の子どもは、親に反発して言い返したり、「言葉で上手く伝えられない」「話しても分かってもらえない」という思いを抱えています。

実は、進路について話したがらないのは無関心ではなく、未熟さゆえの防衛反応なんです。

| 子どもの本音 | 親が受け取りがちな印象 |

|---|---|

| 「答えが分からなくて困っている」 | 「真剣に考えていない」 |

| 「失敗したら恥ずかしい」 | 「やる気がない」 |

| 「親にがっかりされたくない」 | 「反抗的だ」 |

「わからない自分」がバレるのが怖い — これが思春期の子どもの本音です。だから、話したがらないのは当然の反応なのです。

「中学生向けの働く理由」についてはこちらでも詳しく解説しています。

進路相談における親の関わり方「やってはいけない3つのこと」

ここからは、多くの親御さんがやってしまいがちな、でも実は逆効果になってしまう関わり方を3つご紹介します。

NG①:現実を問い詰める

抽象的な問いかけは思考を止めさせます。

考えてみてください。大人でも「あなたの夢は何ですか?」と急に聞かれたら困りませんか? まして、社会経験がほとんどない中学生にとって、この質問は答えようがないんです。

生徒に試しに聞いてみたことがあります。

将来何になりたい?

…別にないです。

じゃあ、どんな毎日を送りたい?

えーっと…友達といる時間が多い方がいいかな

質問を変えただけで、彼なりの価値観が見えてきました。

選択肢がないのに答えを求められると、子どもは無力感を感じてしまいます。

「親は自分に期待しているけど、自分はその期待に応えられない」という気持ちが強くなり、ますます話すのが嫌になってしまうんです。

NG②:親の希望や価値観で決めつける

子どもにとっては自分の可能性を否定されたと感じてしまいます。

息子に『○○高校は偏差値が高いから無理よ』と言ったら、それ以来進路の話を全くしなくなって…

親の価値観で選択肢を狭めてしまうと、

- 子どもの自主性が育たない

- 親への不信感が芽生える

- 失敗への恐れが強化される

「安全な選択肢を提示してあげたい」という親心は分かりますが、それが結果的に子どもの成長機会を奪ってしまうことがあるんです。

「転ばぬ先の杖」がありすぎるのも問題なんですね。

NG③:不安を煽って脅す

不安を煽られても主体性は育ちません。

実際に私の教え子で、お母さんから毎日のように「勉強しないと将来困る」と言われていた子がいました。その子は中3の秋に私にこう言いました。「先生、僕は将来困ってもいいから勉強したくない」。

脅しによって一時的にやる気を出させることはできても、長続きしません。それどころか、勉強に対するネガティブなイメージが定着してしまう危険性があります。

ちょっと脱線:私も失敗した経験があります:実は私も、自分の子どもに対してこれらのNG行為をやってしまったことがあります。特に上の子が中2のとき、三者面談の前に「ちゃんと将来のこと考えてるの?」と問い詰めてしまい、子どもに「パパは僕のことを信じてくれないんだ」と言われてハッとしました。

教員として他の子どもたちには適切にアドバイスできるのに、いざ自分の子どもとなると感情的になってしまう。親って、本当に難しいですよね。

正しい関わり方「やってよかった3つのこと」

では、どうすれば子どもの心を開いて、前向きな進路選択をサポートできるのでしょうか?

OK①:「最近、気になることある?」と日常の延長で話す

進路の話を特別なものにしない。

夕食後のリラックスした時間や、車での移動中など、自然な場面で軽く声をかけてみてください。「進路相談」という感じではなく、「最近どう?」程度の軽さで十分です。

私が実践しているのは、子どもが好きなことから話を広げる方法です。

例:息子がゲームが好きな場合 「そのゲーム、作ってる人ってどんな人たちなんだろうね?」 →「プログラマーとかデザイナーとか、いろんな人が関わってるんだよ」 →「へー、そういう仕事って面白そうだね」

小さな関心から広げていくと、子どもも抵抗感なく話してくれます。

OK②:「あの学校は○○が魅力らしいね」と情報を一緒に集める

親が相談相手という立ち位置になる

「調べてあげる」ではなく、「一緒に調べよう」という姿勢で接してみてください。学校説明会やオープンキャンパスの同行も効果的です。

情報収集の際のポイント:

- 学校の公式サイトを一緒に見る

- 在校生や卒業生の話を聞く機会を作る

- 実際に学校を見学する

- 部活動や学校行事の様子をチェックする

OK③:「どんな毎日を送りたい?」から逆算する

職業名ではなく価値観から未来を描く

「○○になりたい」ではなく、「どんな毎日を送りたいか」から考えると、中学生でも答えやすくなります。

高校生になったら、どんな毎日を送りたい?

友達とたくさん話したい。あと、好きなことに時間を使いたい

いいね。じゃあ、友達がたくさんできそうな学校ってどんなところだろう?

このように、進路選択を自分の人生を考える機会として捉えると、子ども自身の主体性が育ちやすくなります。

三者面談の具体的な流れと親ができる準備

三者面談当日の流れ(中2・中3想定)

三者面談は通常10〜15分程度で、以下のような流れで進行します:

| 順序 | 内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1 | 担任からの成績・授業態度フィードバック | 3-4分 |

| 2 | 学校側からの進路指導 | 3-4分 |

| 3 | 子ども自身の考えの確認 | 3-4分 |

| 4 | 親からの補足や質問 | 3-4分 |

| 5 | 今後の進路行事について共有 | 1-2分 |

💡 三者面談=「親が意見を言う場」ではなく、「子どもの気持ちを支える場」として捉えましょう。

私が担任として三者面談を行うとき、最も大切にしているのは「子どもが主役」ということです。親御さんには、お子さんが話しにくそうにしているときのフォロー役に回ってもらうようお願いしています。

面談前の準備チェックリスト

子どもと話し合っておくこと:

- [ ] 現在の学校生活で楽しいこと、困っていること

- [ ] 興味のある分野や好きな教科

- [ ] 高校生活で頑張りたいこと

- [ ] 通学可能な範囲の学校の情報

親として準備しておくこと:

- [ ] 最近の成績や テスト結果の把握

- [ ] 家庭での学習時間や生活リズムの確認

- [ ] 経済的な条件(私立可能か、奨学金の検討など)

- [ ] 質問したいことのメモ

まとめ:親としての心構え

この記事を読んでいただいた保護者の方には、以下のような変化を感じていただけたと思います。

✅ 三者面談に向けて、具体的な準備ができた

✅ 中学生の心理や態度に対して、イライラではなく納得感を得られた

✅ 子どもとの会話において、適切な距離感と安心を与えるヒントが得られた

✅ 自分の声かけや関わり方に、自信と方向性が持てるようになった

進路選択は親子にとって大きなチャレンジです。でも、この経験を通じて親子の絆がより深まることもあります。

お子さんを信じて、一緒に歩んでいってくださいね。See you! 👋

よくある質問(FAQ)

Q. 三者面談で親はどこまで話していいの?

→ 子どもがうまく話せないときのフォロー役に徹してください。ただし、主役はあくまで子どもです。

Q. 親として進路の希望を伝えるのはNG?

→ 言い方とタイミングが大事です。「私はこう思っているけれど、あなたはどう?」と選択肢として提示する形がおすすめ。

Q. 子どもが全く進路に興味を持っていないのが不安

→ 中学生ではよくあることです。焦らせず、情報や体験の機会を点として与え続けることが大切です。

コメント